アレルギー性鼻炎・結膜炎

- 花粉症(季節性アレルギー性鼻炎)

- 通年性アレルギー性鼻炎

- 黄砂

-

水銀(Hg)

黄砂の発生源付近には、鉱山開発や石炭燃焼による水銀汚染地域もあり、大気中に放出された水銀が黄砂に吸着していることがあります。水銀は神経毒性だけでなく、免疫系に影響し、アレルギー反応を助長する可能性があります。 -

カドミウム(Cd)

工業地帯から排出されるカドミウムも黄砂に付着して飛来することがあります。カドミウムは慢性毒性を有し、長期的には免疫過敏状態や気道炎症の一因となる可能性があります。 -

PM2.5(微小粒子状物質)

黄砂にはPM2.5が多く含まれることがあり、これが鼻粘膜や気道に炎症を引き起こします。PM2.5はアレルゲンとしての役割に加えて、アレルギー反応を助長する「アジュバント作用」を持ち、アレルギー性鼻炎を悪化させる要因になります。

●アレルギー性鼻炎

「アレルギー性鼻炎」とは、鼻の粘膜に入った異物を排除しようとする反応が過剰に起こり、主に鼻水、鼻づまり、くしゃみといった鼻炎症状が続く状態をいいます。

「鼻アレルギー診療ガイドライン2020」の疫学調査報告によれば、アレルギー性鼻炎の有病率は2019年度で49. 2%、つまり日本人約6000万人がアレルギー性鼻炎を持っているということです。

なお、この20年間でアレルギー性鼻炎患者は約20%(2400万人)も増加しています。増加の原因としては体質に加えてストレス、食生活、大気汚染、日常をとりまく化学物質の増加などが考えられており、現代病の一つと考えられています。

アレルギー性鼻炎の原因

「アレルギー性鼻炎」の原因(抗原)として最も多いのは花粉で、成人患者の約90%が花粉症といわれています。なかでも多いのがスギ花粉症。次いでイネ科花粉症、ブタクサ花粉症の順となっています。

スギ(2~4月) ヒノキ(3~5月) イネ科(5~9月) ブタクサ(8~10月) ヨモギ(8~10月)*このほかにも「アレルギー性鼻炎」を起こす花粉は一年を通じて飛散しています。

ハウスダスト(ダニ、カビ、ペットの毛、ホコリなど) 化学物質(香料、塗料、PM2.5 など) 食物アレルギー(特定の食品が鼻炎症状を悪化させることもある)

黄砂は春を中心に東アジア一帯を覆う微細な砂塵で、中国やモンゴルの砂漠地帯から強風に乗って日本まで運ばれてきます。

しかし、単なる「砂」ではありません。

実際には、黄砂にはアレルゲンや化学物質が付着しており、アレルギー性鼻炎を悪化させる一因となっています。

1. 黄砂そのものの物理的刺激

黄砂は非常に微細な粒子(直径4μm以下)で、鼻腔や気道に入りやすく、粘膜を直接刺激します。これにより、くしゃみ・鼻水・鼻づまりなどのアレルギー症状を引き起こすことがあります。

2. 有害物質の付着による化学的刺激

黄砂は、移動中に大気汚染物質を吸着してくるため、以下のような有害物質を含んでいることがあります。

3. 黄砂と花粉・ダニ抗原の相乗効果

さらに、黄砂にはスギ花粉やカビ、ダニなどの抗原と結合して、より強いアレルギー反応を引き起こすことも報告されています。これにより、通常よりも重いアレルギー症状が現れることがあります。

以上より、黄砂の影響が強いと思われる場合は、有害金属check後、デトックスも考慮に入れます。

アレルギー性鼻炎・結膜炎の症状

- 鼻と目の両方に症状がある

- 鼻症状:鼻水、鼻づまり、くしゃみなど

- 目症状:アレルギー性結膜炎としてのかゆみ、発赤、涙目など

- 鼻症状:耳の奥にかゆみがある

- のど症状:かゆい、イガイガする、のどが乾燥して痛い

- 全身:倦怠感

アレルギー性鼻炎の治療

自宅治療

アレルギー性鼻炎の改善には、日々のケアが重要です。

当院では分子栄養学的検査などを行いアレルギー対策に必要な栄養素や療法を診断、推奨しています。

特によく使われるのは以下のような栄養素になります。

ビタミンD

・免疫調整作用があり、過剰な免疫活性化を抑制

・研究により、ビタミンDの十分な補充がアレルギー症状の軽減に寄与するとの報告多数

ケルセチン

・天然の抗ヒスタミン作用を持つフラボノイド

・鼻粘膜の炎症を抑え、過剰な免疫応答を緩和

・鼻汁、鼻閉などの症状を軽減する効果が多数報告

ハーブ点鼻

12〜15種類の柑橘系無農薬植物を、水俣市中山間地域にて取水された天然水を使用して、水蒸気蒸留により取水した植物抽出液。

点鼻により、抗炎症、抗酸化、抗菌作用を発揮する。

幹細胞上清点鼻療法

・成長因子(EGF、FGF、TGF-βなど)や抗炎症サイトカインが豊富に含まれており、炎症の抑制、粘膜の再生、免疫系のバランス調整を期待

・鼻腔に直接作用することで、粘膜のバリア機能を強化し、アレルギー誘発物質の影響を最小限に抑える

漢方治療

当院では、漢方を専門的に勉強してきた院長が、これまでの知識と経験により、一人一人に最適な漢方を処方しています。

なお処方に関しては、同じアレルギー性鼻炎でも多数あります。1例とすると以下のようなことなどを考慮に入れて処方します。

処方選択のポイント(標治療法)

体質を“冷えタイプ(寒証)”と“熱タイプ(熱証)”“寒熱中間タイプ”に区別する

| 寒証タイプ |

くしゃみ、水様性の鼻水、寒冷刺激を受けると症状がひどくなる、夏でも温かい飲み物を好む、冷房苦手 |

| 熱証タイプ |

鼻詰まりや粘度の高い黄色い鼻水、充血を伴う目のかゆみ、温熱刺激を受けると症状がひどくなる、冬でも冷たい飲み物を好む、暑がり |

処方選択のポイント(本治療法)

■症状のタイプを判断する

・鼻水が垂れるタイプ(前鼻漏)~寒証タイプ or 熱証タイプ

・鼻詰まりタイプ~寒証タイプ or 熱証タイプ

・後鼻漏(喉に流れる鼻水)タイプ

アレルギーWブロック療法

こもれびの診療所オリジナルの鼻腔内改善治療です。古くから使われ、安全性と効果が実証された二つの薬剤、ヒスタグロビンとノイロトロピンを当院オリジナルに配合し、鼻腔内に直接吸入することで炎症及びアレルギー症状の改善を試みる、古くて新しい治療法です。

これらの薬剤は、アレルギー体質を根本的に改善して症状を治す薬剤であるため、東洋医学でいう「本治療法」になります。

鹿児島大学耳鼻咽喉科教室の報告では、この2剤の鼻腔ネブライザー投与により有効率81.9%と非常に高い効果を示していました。当院ではこの論文報告をもとに、“Bスポット療法”と併用させることで、さらに高い効果が期待されています。

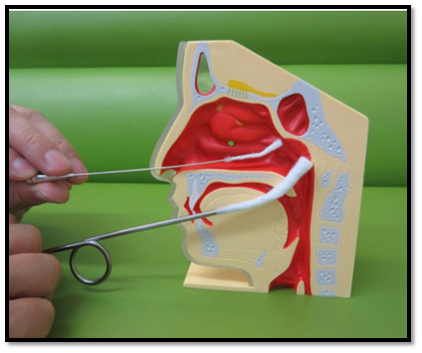

上咽頭擦過療法(EAT 旧名Bスポット療法)

日本オリジナル治療で、50年以上の歴史のある治療です。

収れん作用(止血、鎮痛、防腐、殺菌作用)を持つ1%塩化亜鉛溶液を染みこませた綿棒をウイルスや細菌、花粉などが最も反応しやすい上咽頭に滑り込ませ、この部位の炎症をとることで、鼻炎を改善させていきます。

東洋医学でいう「標治療法」ではありますが、自律神経調節作用など様々な効果も持つため「本治療法」的な効果も期待できます。

幹細胞上清吸入

様々な疾患で使われる幹細胞上清液ですが、当院ではこれを点鼻する治療方法を取り入れています。

500種類以上のサイトカイン / ケモカイン、成長因子、エクソソームなどに期待しての治療なのですが、現在、非常によい報告を多数受けており、可能性のある治療方法の一つと考えています。

水素吸入療法

水素には強力な抗酸化作用があり、炎症を抑制し、鼻粘膜の酸化ストレスを軽減します。

特に、アレルギー性鼻炎では過剰な活性酸素が炎症を悪化させるため、水素吸入による抗酸化作用が有効と考えられています。

矢追インパクト療法

身体のエネルギーバランスを整え、自律神経の安定化を図る治療法です。

アレルギー性鼻炎の患者の多くは自律神経の乱れを抱えており、矢追インパクト療法を併用することで、免疫機能の適正化と鼻炎症状の改善が期待されます。つぼうちはさらに効果がアップします。

黄砂デトックス

黄砂によるアレルギー症状には「有害金属のデトックス」が大切です

黄砂が飛んでくる季節に、くしゃみ・鼻水・鼻づまりといったアレルギー症状が悪化する方が増えています。

黄砂自体がアレルゲンになるだけでなく、その表面には「有害な化学物質」がたくさん付着しているのが問題です。

特に注意すべきは、水銀やカドミウムといった有害金属、そしてPM2.5(微小粒子状物質)です。これらは体内に入ると、免疫バランスを乱し、炎症を悪化させたり、アレルギー反応を強めてしまうことがあります。

■なぜデトックスが必要なの?

有害金属は、体の外に自然に排出されにくく、蓄積することで体にさまざまな不調をもたらします。アレルギー症状の裏に、実は「体内の解毒力(デトックス力)」の低下があることも多いのです。

そのため、黄砂などの季節は特に、

- 水分をしっかりとる

- ビタミンCや亜鉛、マグネシウム、グルタチオンなど解毒に関わる栄養素を補う

- 腸内環境を整える(排泄力アップ)

- 必要に応じて医療的なキレーションやデトックスを活用する

といった「体の中からきれいにする」対策がとても大切になります。

こもれびでしか行えないオリジナル治療、ぜひ、その併用効果を体感してください。

注意事項

- 本ページの内容は、一般的な健康情報の提供を目的としており、特定の疾患に対する診断・治療を保証するものではありません。

- 紹介しているすべての治療は医薬品医療機器等法上の承認を得ていないため、医療保険制度は使用できません。自費診療となります。

- 当院では、患者さまの健康増進を目的としたサプリメントをご案内することがありますが、これらは医薬品医療機器等法上の承認を受けていない健康食品です。そのため、医薬品とは異なり、疾病の治療や予防を目的とするものではありません。また、サプリメントは健康保険制度の適用外となり、自費でのご購入となります。

- サプリメントの効果や効能は個人差があり、必ずしも全ての方に効果があるわけではありません。

- 当院では、患者さまの健康状態に合わせた適切なアドバイスを心がけております。サプリメントに関するご質問がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

- 現在治療中の病気がある場合や、医薬品を服用中の場合は、必ず医師にご相談ください。