脳疾患外来(パーキンソン・脳卒中後遺症)

-

- 安静時振戦

-

- 歩行

-

- 姿勢、容貌

-

- 非運動症状

- レボドパ/カルビドパ: レボドパはドパミンの前駆体であり、カルビドパはレボドパの効果を増強する役割を果たします。これにより、ドパミンの不足を補完し、運動症状の改善が期待されます。

- ドパミン受容体刺激薬: プラマイドなどの薬物は、脳内のドパミン受容体を刺激することで、運動症状を改善する効果があります。

- パーキンソン病患者に水素水を48週間摂取してもらうと、国際的パーキンソン病症状評価スケールUPDRS(Unified Parkinson’s Disease Rating Scale)が有意に改善した(Yoritaka A, et al. 2013)

- ラットの研究において、水素水により手足のふるえ、小刻みの歩行など身体の動きが改善。またドパミン神経細胞の消失を阻害してパーキンソン症状の発症及び進行を軽減した(Fujita K, et al. 2009)など

- パーキンソン病:PBM治療12週間後、可動性、認知力、動的バランス、細かい運動能力の測定値が大幅に改善(Ann Lieber,et al. 2021)

- パーキンソン病と便秘の研究においては、5.1万人を10年間追跡調査した結果、便秘の人は1日1回以上排便する人に比べて3.62倍パーキンソン病にかかりやすかった(Yasng SC, et al. 2020)

- 腸の炎症性疾患である潰瘍性大腸炎の人はパーキンソン病の発症率が1.41倍高い

- パーキンソン病は腸の異常症(ディスバイオーシス)、腸の炎症がかかわっている可能性(引用先http://www.jnmjournal.org/main.html )

- パーキンソン病の人の腸内細菌叢は通常より悪化している(Hiroshi Nishiwaki, et al.2020)

脳疾患外来:東洋医学×再生医療×補完代替医療の融合

一人ひとりの症状に合わせたオーダーメイド治療で神経の修復・再生を目指す最先端アプローチ

中枢疾患の治療として世界的に有名な鍼治療YNSAを中心に、オゾン・マグネ療法、グルタチオン点滴、ラクリス治療などを組み合わせることで、少しでも現在の症状からの改善を目指します。

脳卒中後遺症:

科学的に証明された「褒める」ことによる運動機能改善を「心理学的側面」から積極的に取り入れ、患者の回復力を引き出す

2017年の調査によれば、日本での脳血管疾患(脳卒中)患者数は111.5万人。1年間に脳血管疾患の治療に投入された医療費は1兆8,085億円。2019年の調査では介護が必要になる原因の16.1%が脳血管疾患と報告されました。

また世界脳卒中機構により、世界人口のなかで、脳卒中を経験してしまうのは約17%(全人口の6人に1人)であるとされ、いかに多くの人がこの疾患で苦しんでいるかがわかります。

これだけ多い疾患にもかかわらず、現在の西洋医学的医療では、脳卒中の後遺症に対してはリハビリしかないのが現状です。発症から6か月以内の機能回復ボーナス期間(*)であれば、それなりに回復を認めますが、それ以降は現状維持が精一杯ということになります。

*機能回復ボーナス期間:

発症後3時間から6か月以内を指します。この間は、脳のネットワークは非常に軟らかくなり、わずか数日、場合によっては数時間という単位で変化が行われます。こうした性質は、脳が傷ついた場合に備えて、生まれながらに私たちの中に備えられた「回復力」のひとつです。この間、ダメージを負った脳の神経細胞では、「GAP43」という名前の遺伝子が大量に発現します。「GAP」は「Growth Associated Protein~(成長に関連するたんぱく質)」の略です。要は脳卒中が起きたあと、脳は病のダメージから立ち上がろうとするかのごとく、「成長しよう」と大声で叫んでいる状態です。

このGAP43は、私たちの人生で「赤ちゃん」の時期に、脳で大量に発現することがわかっています。(生理学研究所 伊佐正教授)

これを利用して脳内のシステムを「急速学習モード」に切り替えることで、喪失からの回復を果たそうとしているのがこの時期の脳内に起こっている状態です。まさに「脳卒中の直後の脳が若返っている期間」であり。この時期の頑張りが、今後のカギとなります。

通常この間は入院していることが多いため、こもれびの診療所を含めて他の治療を行うチャンスはとても少ないでしょう。しかし、もし運よくこの期間、他の補完代替医療ができる場合は、ぜひ積極的に行ってください。病院の関係上困難な場合も、決してあきらめないでください。脳が与えてくれた最高のボーナスタイムを、決して公的な保険範囲内の短いリハビリだけ行い、そのあとはベッドに横になっている、なんてことはないようにしてください。

可能なら、家族だけでもこもれびの診療所の門をたたいてください。自己リハビリのやり方の冊子をお渡しします。それを褒めて、励まして、1分でも1秒でも多く頑張れるように応援してください。(ただし頑張った後、同様以上の休息が必要です。そこは非常に大切な点なのでご注意ください)

機能回復通常期間:

脳卒中発症後6か月(180日)以上が立った状態です。

現在の日本の公的医療保険において脳血管疾患等のリハビリテーションは180日までとなっています。つまり、通常の西洋医学を主とする病院では、機能回復ボーナス期間以降の回復は難しい、と考えているということです。しかし、ボーナス期間が過ぎても回復をあきらめる必要はありません。

2008年に発表された米国での研究では、脳卒中後6か月以降のマヒした手の回復を調査したところ、日々の介護にちょっとした工夫を加えてもらうだけで、能力が3倍以上回復したと報告されていました。

工夫とは、麻痺した手を本人が出来るだけ使えるようにすることで、例えば持ちやすくしたフォークやスプーン、材料を大きめにカットする、などの単純なことです。

つまり、6か月以降も改善の可能性がある、ということです。

どうか、どのような時であっても決してあきらめないでください。

あなたの脳は、あなたの頑張りに必ず答えてくれます。

●治療メニュー:

東洋医学(YNSA・低周波通電運動療法)×再生医療(幹細胞上清治療・Vielight)×補完代替医療(磁気療法・水素治療・グルタチオン点滴)などを組み合わせ、最大限の改善を目指す

1)山元式新頭針療法(YNSA)

2)水素治療

3)磁気治療(全身交流磁気治療・局所的高磁気刺激療法:tHMS)

4)EAK(低周波通電運動療法)

すべてのコースに共通する治療方針

どのコースでもこもれび会員様は以下の特典が付きます。

A)交流磁気治療(HOM療法に含む) B)褒め療法

褒め療法とは

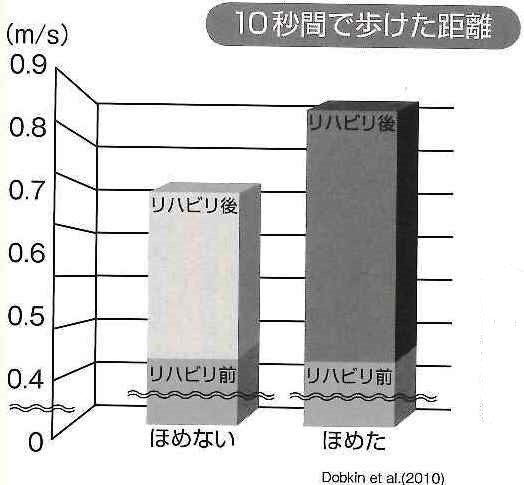

2010年、アメリカや日本、さらにはドイツ、韓国、インドなど、7か国が共同で行った大規模研究によると、「歩くリハビリを行ったあとに“褒められた”患者さんは、“褒められなかった”患者さんより歩くスピードが25%以上速くなった」という結果が出ました(180名対象)。

2010年、アメリカや日本、さらにはドイツ、韓国、インドなど、7か国が共同で行った大規模研究によると、「歩くリハビリを行ったあとに“褒められた”患者さんは、“褒められなかった”患者さんより歩くスピードが25%以上速くなった」という結果が出ました(180名対象)。

このような研究です。

毎日10m、それが難しい場合は可能な距離を歩く行為を2つのグループに分けてやってもらいます。

1グループ:練習し終わったら「お疲れ様でした」などと言われて終了する。

2グループ:スタッフが10m歩くのにかかった時間を測る。そして、歩き終わったらすかさず、「よくできました!今日は○秒でした」とほめる。その後、もし結果が前日より少しでも速くなっていれば、「昨日より3秒速くなっていますよ」など具体的にさらに誉め言葉を足す。

記録が変わっていなかったり、前日より遅くなったりしても、「ちゃんと維持できています」「歩く姿勢が良くなっています」など、とにかく前向きにリハビリできるような言葉を投げかける。

なお、2グループのリハビリの内容や練習の時間はまったく変わらない。

〈結果〉

リハビリを行う前と後の差(改善度)は、褒められなかったグループが10秒間で2.6m長く歩けるようになったのに対し、褒められたグループは4.6m。改善効果はおよそ1.8倍にのぼりました。

なぜ、このような違いが出たのでしょうか。

この研究を行ったUCLAのブルース・ドブキン教授はこのように答えています。

「私たちの脳には、“報われる”ということに反応する特別なシステムがあります。今回の研究で、私たちは“ほめる”というシンプルな方法により、このシステムを上手に刺激することに成功しました。それにより、大きな改善を得られたと考えています」

最も大切なのは、本人はもちろん家族も回復を信じる事、そして家での時間、自己リハビリを懸命に頑張ることです。もしそばに褒めてくれる人がいないなら自分で自分を褒めてあげてください。あなたの誉め言葉を脳はとても喜んでくれるので。

パーキンソン病

中高年期以降に発症することの多い神経変性疾患です。10万人当たり100~150人発症すると報告されており、脳内神経変性疾患では最多の罹患率です。

中脳の黒質が変性することで、ド-パミンが欠乏し、それに伴い大脳基底核による運動制御が障害され、震え、筋硬直、運動の遅延などの症状が現れます。

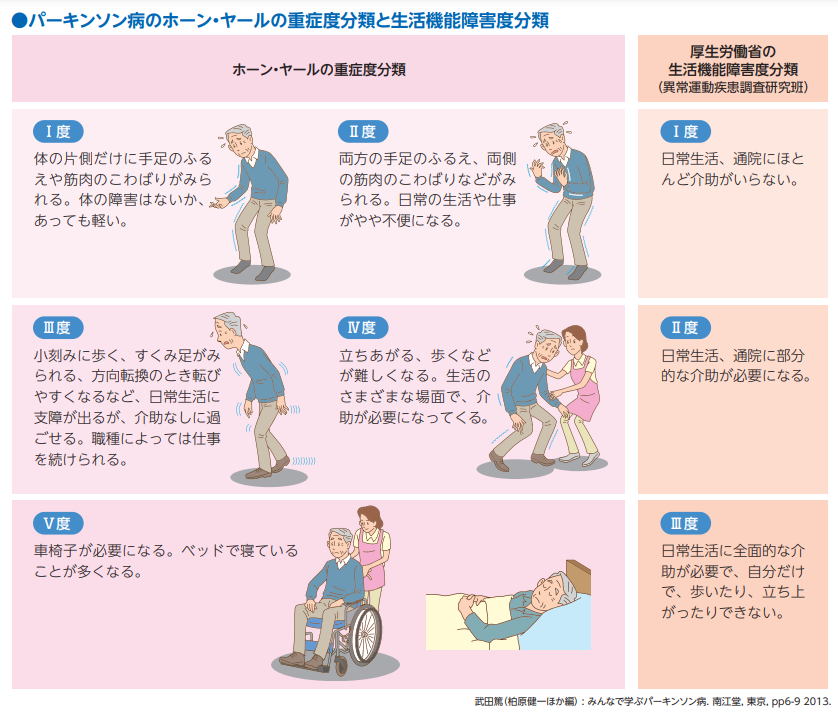

臨床症状と重症度分類

重症度分類

(武田篤著「みんなで学ぶパーキンソン病」南江堂、東京、2013)

最初に現れることの多い症状です。安静時に互いに拮抗筋の関係にある筋が交互にほぼ同じ強さと周期で収縮を繰り返す不随運動で、一側の上肢に始まり、同側の下肢、反対の上肢、下肢とN字型に進行することが多いとされます。

なお、パーキンソン病以外にも振戦を起こす疾患として、甲状腺機能亢進、アルコール中毒、尿毒症、生理的振戦、疲労・不安による振戦、小脳性失調などがあります。よってこれらとの鑑別が重要になります。

前傾、前屈、小股歩行、方向転換困難、すくみ足、狭いところが歩きにくい、などの歩行障害が見られます。

無動(動作が遅い・動けない)、仮面様顔貌(目は1点を見つめ無表情になる)、筋固縮(筋肉が強張る・歯車様固縮)、姿勢反射障害(バランスを崩した時倒れないための反射が低下する)などが見られます。

うつ症状、認知症、睡眠障害、嗚咽困難(声帯の運動障害)など

一般的なパーキンソン病の治療(内服薬)

MAO-B阻害薬: MAO-Bはドパミン分解酵素であり、MAO-B阻害薬はドパミンの分解を遅らせるため、症状の進行を遅らせる効果があります。

診断

上記症状に加えて、MIBG心筋シンチグラフィー、頭部MRI検査、ドパミントランスポーターシンチグラフィーなどを行い、診断確定します。(当院ではこれらの画像検査は行えません)

なおパーキンソニズムを誘発しうる薬剤として、抗精神病薬、抗潰瘍薬、降圧薬があります。

これらの内服チェックは必ず行います。

こもれびの診療所の治療法

YNSA治療:

頭皮に針を刺すことにより、神経の調整、筋肉の調整を行い、運動機能を改善する効果が期待されます。

*院長の加藤はYNSA学会代表理事であり、YNSA創始者山元敏勝先生の唯一の直弟子です。加藤がマネジメントする世界最高レベルの技術が体感できるのはこもれびの診療所のみです。

料金:11,000/1回

水素療法

抗炎症、抗酸化作用を持つ水素はパーキンソン病にも可能性を持つという論文がいくつか見られます。

グルタチオン点滴治療

グルタチオンは抗酸化物質であり、細胞の酸化ストレスを軽減し、神経細胞の保護に寄与することでパーキンソン病の症状改善が期待されます。その他、デトックス作用、肝臓機能改善作用、肺機能強化作用(ハーバード グリーン博士)、ストレス改善作用(元聖路加国際病院 西崎医師)なども報告されています。

南フロリダ大学にてパーキンソンに対する臨床研究がされています。

料金:11,000+α/1回

Vielight(脳フォトバイオモジュレーション治療)

科学と工学の独創性を融合させて10年以上の歳月を費やしてカナダで作られた最新脳科学技術です。近赤外線を使用した世界で唯一の経頭蓋経鼻脳フォトバイオモジュレーション(PBM)装置で脳のパフォーマンス向上を目的としています。

様々な臨床研究では、認知力、記憶力、血流の改善が見られていますが、パーキンソンでも改善報告がなされています。

幹細胞上清治療

幹細胞の上清物質には細胞成長因子などが含まれ、神経細胞の保護や再生の促進により、症状改善が期待されます。また幹細胞を活性化させ、異常細胞の修復を試みます。

料金:22,000/2週間分

5-デアザフラビン治療

現時点で世界最強のミトコンドリア/サーチュイン遺伝子(長寿遺伝子)活性物です。

さらに神経細胞の軸索延長、シナプス生成(脳細胞や神経変性など脳神経疾患回復の可能性)、 強力な細胞保護作用(ミトコンドリア病、腎機能低下に応用)、 老年症候群に応用、 自律神経疾患に応用(細胞の安定性向上)、などが報告され、パーキンソン病の症状改善に大きな期待がされています。

料金:55,000/1か月分

便秘治療

近年、パーキンソン病と腸の状態のかかわりを示唆する論文が多数報告されています。

これらを踏まえて、当院が得意とする腸治療を行っていきます。

冷え対策

パーキンソン病の方の多くは、手足の冷えを訴えるのですが、これにおいて元新潟大学安保徹教授は、「パーキンソン病の特有の振戦は、体が血流障害を回復しようとする反応である」といいます。(安保徹の優しい解体新書 2014)

実際、パーキンソン病の人は手足の冷えが強く、これに対して当院では、ラジオ波温熱療法、水素風呂、交流磁気などで血流改善促進を行っていきます。