疲労外来(慢性疲労・副腎疲労・ミトコンドリア機能低下)

- 持続的な疲労感

- 筋肉痛や関節痛

- 集中力の低下や記憶力の低下

- 過敏性、過剰な刺激感、感覚過敏

- 不眠、睡眠の浅さや質の低下

- 頭痛、めまい、立ちくらみ

- 性格の変化、イライラや不安感の増加

- 食欲の低下、消化不良、下痢などの消化器系の問題

- 冷え性、手足のしびれや痛み

- 免疫力の低下による風邪やインフルエンザなどの感染症の増加

- 休息しても回復しない強い倦怠感を伴う日常活動能力の低下

*回復に時間がかかり、数時間/数日数週間かかる

*フルマラソン走っていた人が5㎞しか走れなくなったら活動低下と判断 - 活動後の強い疲労/倦怠感

*活動後の強い疲労感の発症は、数時間から数日後に出る場合もある。なお、その際の疲労感は、以下の基準の3以上となる

0 倦怠感がなく平常の社会生活ができ、制限を受けることなく行動できる

1 通常の社会生活ができ、労働も可能であるが、疲労を感ずるときがしばしばある

2 通常の社会生活ができ、労働も可能であるが、 全身倦怠感の為、しばしば休息が必要である。

3 全身倦怠感のため、月に数日は社会生活や労働ができず、自宅にて休息が必要である *1

4 全身倦怠感の為、週に数日は社会生活や労働ができず、 自宅にて休息が必要である。 *2

5 通常の社会生活や労働は困難である。軽労働は可能であるが、 週のうち数日は自宅にて休息が必要である。 *3

6 調子のよい日は軽労働は可能であるが、 週のうち50%以上は自宅にて休息している。

7 身の回りのことはでき、介助も不要ではあるが、 通常の社会生活や軽労働は不可能である。 *4

8 身の回りのある程度のことはできるが、しばしば介助がいり、 日中の50%以上は就床している。 *5

9 身の回りのことはできず、常に介助がいり、 終日就床を必要としている。

疲労・倦怠感の具体例(PSの説明)

*1 社会生活や労働ができない「月に数日」には、土日や祭日などの休日は含まない。また、労働時間の短縮など明らかな勤務制限が必要な状態を含む。

*2 健康であれば週5日の勤務を希望しているのに対して、それ以下の日数しかフルタイムの勤務ができない状態。半日勤務などの場合は、週5日の勤務でも該当する。

*3 フルタイムの勤務は全くできない状態。

ここに書かれている「軽労働」とは、数時間程度の事務作業などの身体的負担の軽い労働を意味しており、身の回りの作業ではない。

*4 1日中、ほとんど自宅にて生活をしている状態。収益につながるような短時間のアルバイトなどは全くできない。ここでの介助とは、入浴、食事摂取、調理、排泄、移動、衣服の着脱などの基本的な生活に対するものをいう。

*5 外出は困難で、自宅にて生活をしている状態。日中の50%以上は就床していることが重要。 - 睡眠障害、 熟睡感のない睡眠(病初期は日中の過眠が多い)

- 右記のいずれかを認める

(ア) 認知機能障害:ブレインフォグ

(イ) 起立性調節障害:起立時に身体や脳への血流が低下する病気。自律神経が関わり、朝になかなか起きることが出来ない、全身倦怠感、頭痛、立ちくらみなどの症状が起こる - 筋肉や筋などを収縮させる

- 傷ついたDNA (遺伝子)の修復及びコピーをする

- 食べた食べ物を分解、吸収し、筋肉や細胞などを新たに作る

- 脳を働かし、記憶の整理をする

- 神経で情報を伝達する

- 血液や体液を作り流す

- 免疫細胞を作製する

- ホルモンや酵素の分泌を行う

- 熱を産生する

- 良質な糖(ブドウ糖+フルクトース)・脂肪・蛋白質

- 特に必要なミネラル:Fe・Mg・Zn

- 特に必要なビタミン:B1・B2・ B3(ナイアシン)・B5・ B6・ B12・葉酸・VitC

- 邪魔をする有害金属(水銀・ヒ素・アンチモンなど)の排除=デトックスが必須

- その他:Lカルニチン・グルタチオンなど

-

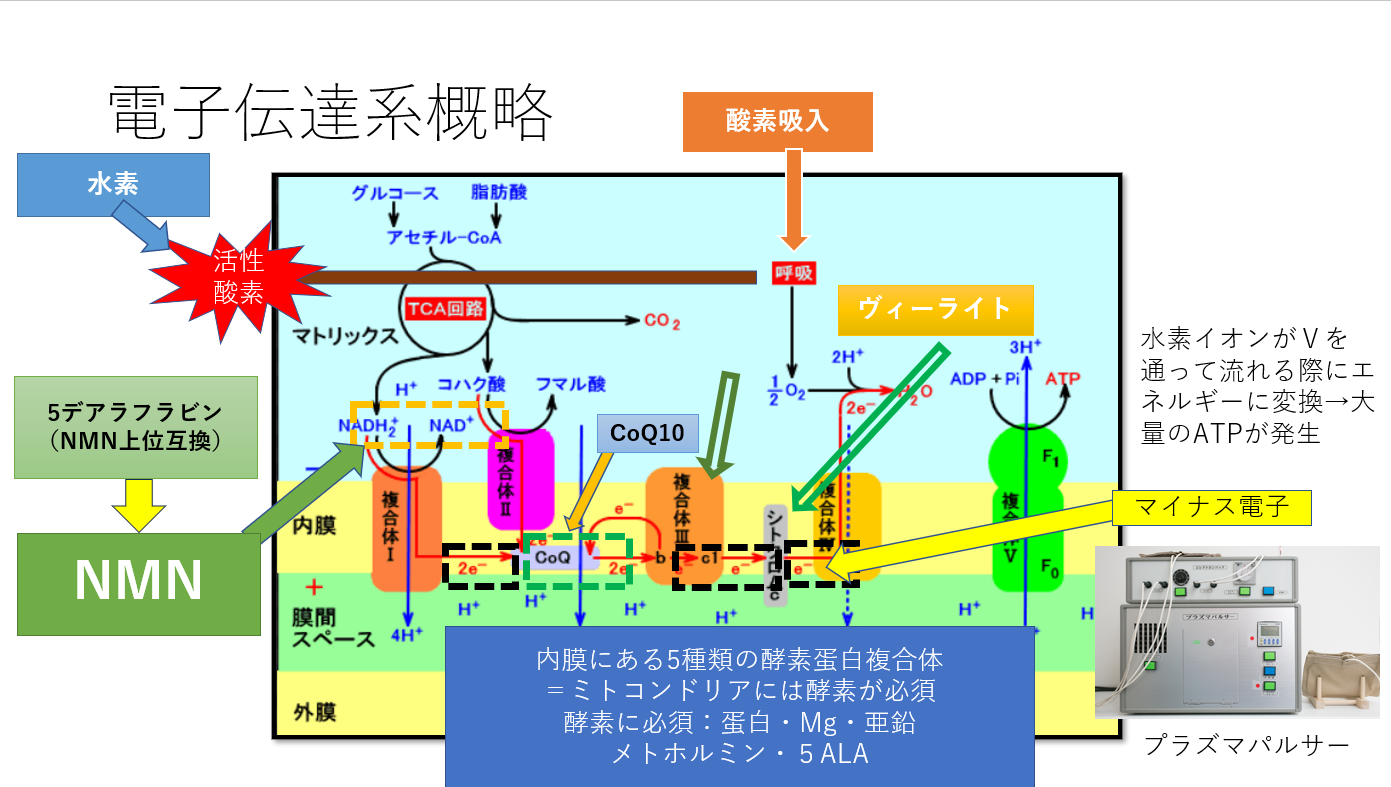

- 酸素:電子伝達系にまず絶対的に必要なものは「酸素」です。ミトコンドリアは実に体内の95%の酸素を利用することでATPエネルギーを産生しているのです。つまり、人はミトコンドリアに酸素を与えるために息をしているのです。よってミトコンドリアに絶対的に必要なものは“酸素”となります。スポーツ選手が試合後「酸素カプセル」に入ることで疲労回復を行う、疲れたサラリーマンが「酸素バー」で酸素を吸ってリフレッシュする、これらは酸素の力でミトコンドリアが回復することによる結果です。よって当院でも酸素療法を積極的に行っています。

- 水素:酸素はミトコンドリアに必須なのですが、同時に問題になるのが活性酸素です。活性酸素は酸素を使う限り必ず発生します。そして、この量が多くなるほど、ミトコンドリア機能が低下します。これに対しての対策が“水素”です。水素は、体中の活性酸素を強い還元作用で除去してくれます。よって当院では酸素と水素のダブル吸入を行うことで、両者のいいとこどりをする治療を行っています。なお、水素の投与方法として、吸入・水素水・水素風呂・水素サプリとすべての水素を準備し、生活習慣を考えたベストの投与方法を提案しています。

- 複合体Ⅰ~Ⅴ:これらはたんぱく質で形成されるため、タンパク不足が顕著の場合、良質のたんぱく質やアミノ酸を供給します。また血糖値が高い場合は複合体改善及びミトコンドリア回復作用を持つ医薬品メトホルミンを利用する場合もあります。

- マイナス電子(プラズマパルサー):電子伝達系においてマイナス電子がATP産生に非常に重要になるのですが、このマイナス電子を直接投与できるのがプラズマパルサーという特別な機械です。以下、特徴を簡単に箇条書きにします。

・プラズマパルサーは、ほぼ100%に近いマイナス電子だけを取り出すことに、世界で初めて成功した機械です。

・電子伝達系へ電子(e―)を1秒間に250万個供給することにより、活性酸素を発生することなしにATPの産生を高めます。(30分の投与で唾液に含まれるATP量が3倍になったと報告)

・マイナス電子不足は血液の粘度を上げる=どろどろにします。これに対してプラズマパルサーのマイナス電子が体内で増加すると、血液粘度が低くなり、サラサラになります。

・プラズマパルサーは一酸化窒素が豊富に含まれてている「プラズマウォーター」を作成することができます。これを飲むことで家でもミトコンドリアを活性化し、代謝を上げ続けることができます。

-

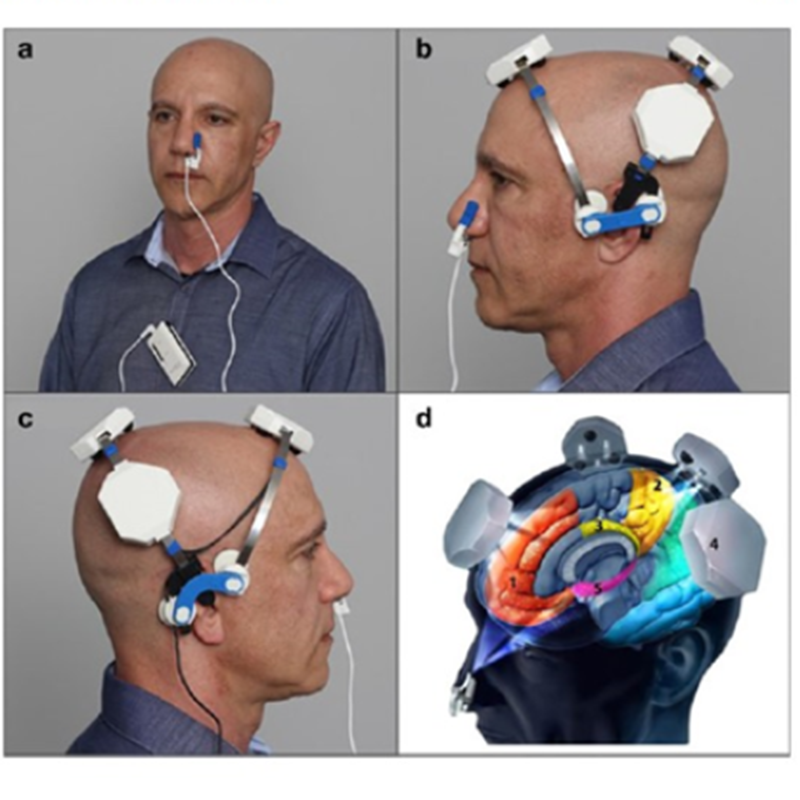

- シトクロームC(ヴィーライト):シトクロームCは電子伝達系を活性化させるのに必須の酵素なのですが、これまでこれを活性化させる方法がありませんでした。しかし近年、カナダより特殊な周波数の光を使うことで脳内のシトクロームCを活性化させる治療機器が開発されました。

それが「Vielight」です。驚くほどの脳活性力があり、ブレインフォグの治療に非常に有用であることが当院でも確認されています。

- シトクロームC(ヴィーライト):シトクロームCは電子伝達系を活性化させるのに必須の酵素なのですが、これまでこれを活性化させる方法がありませんでした。しかし近年、カナダより特殊な周波数の光を使うことで脳内のシトクロームCを活性化させる治療機器が開発されました。

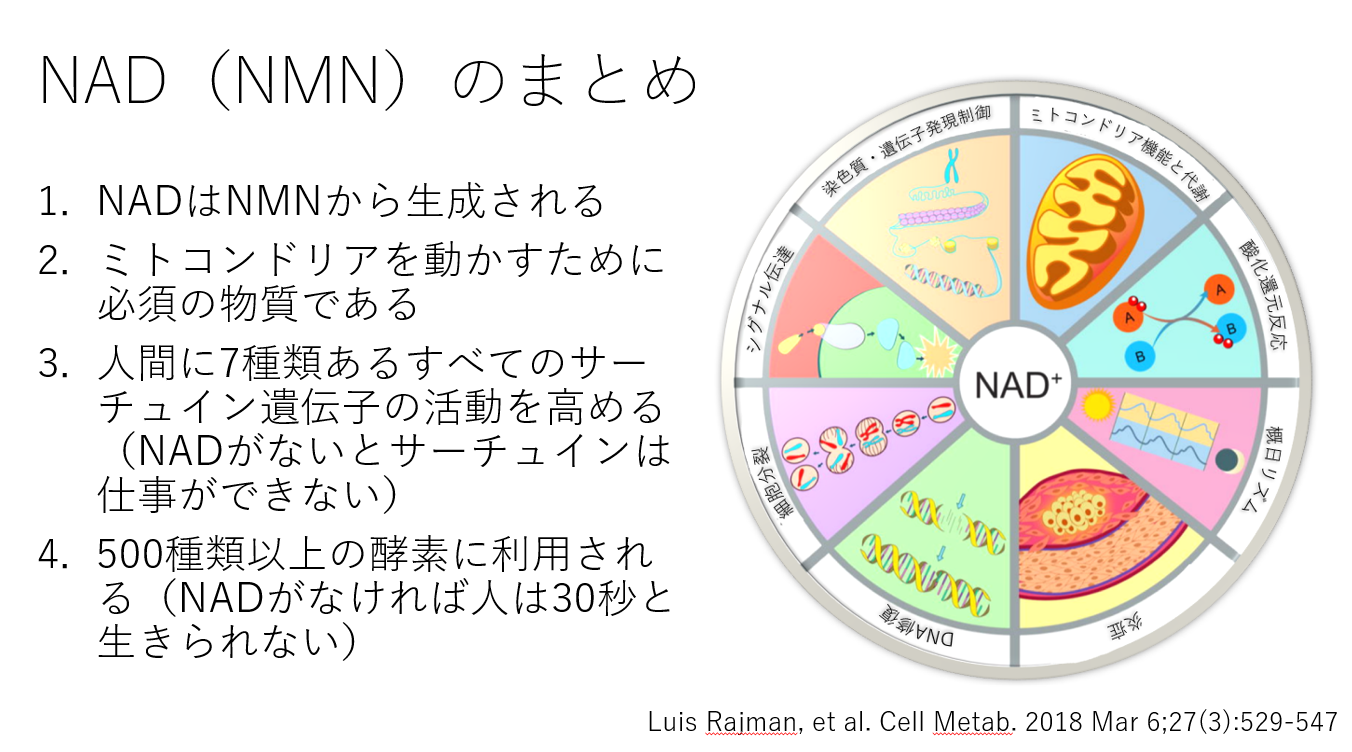

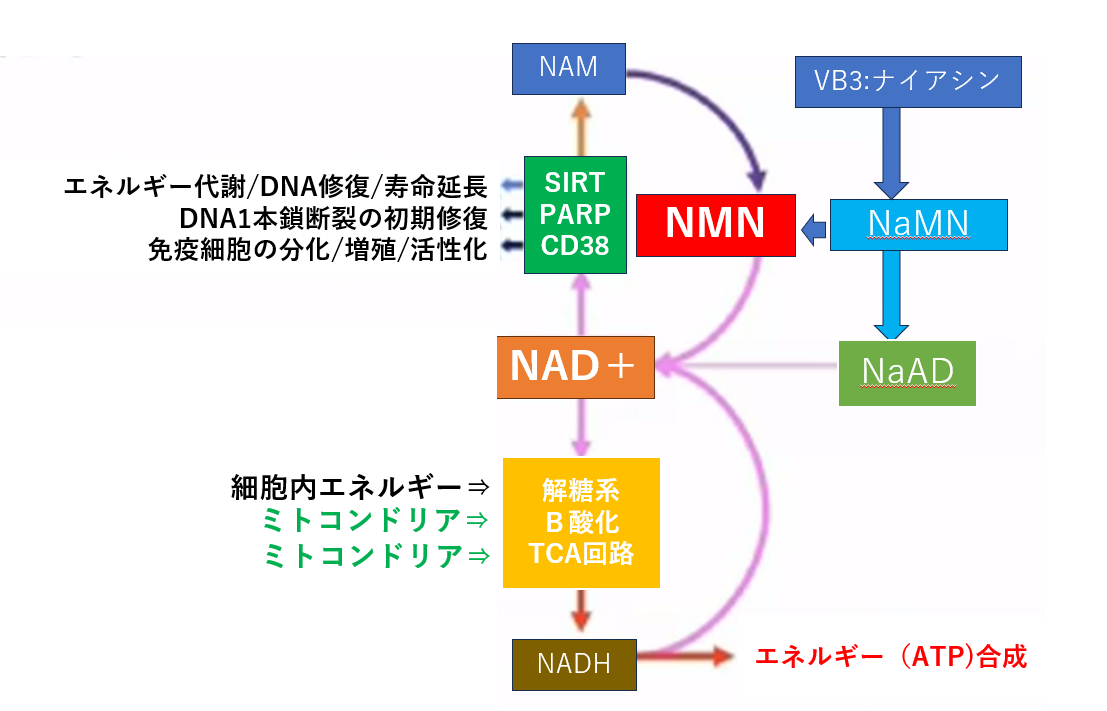

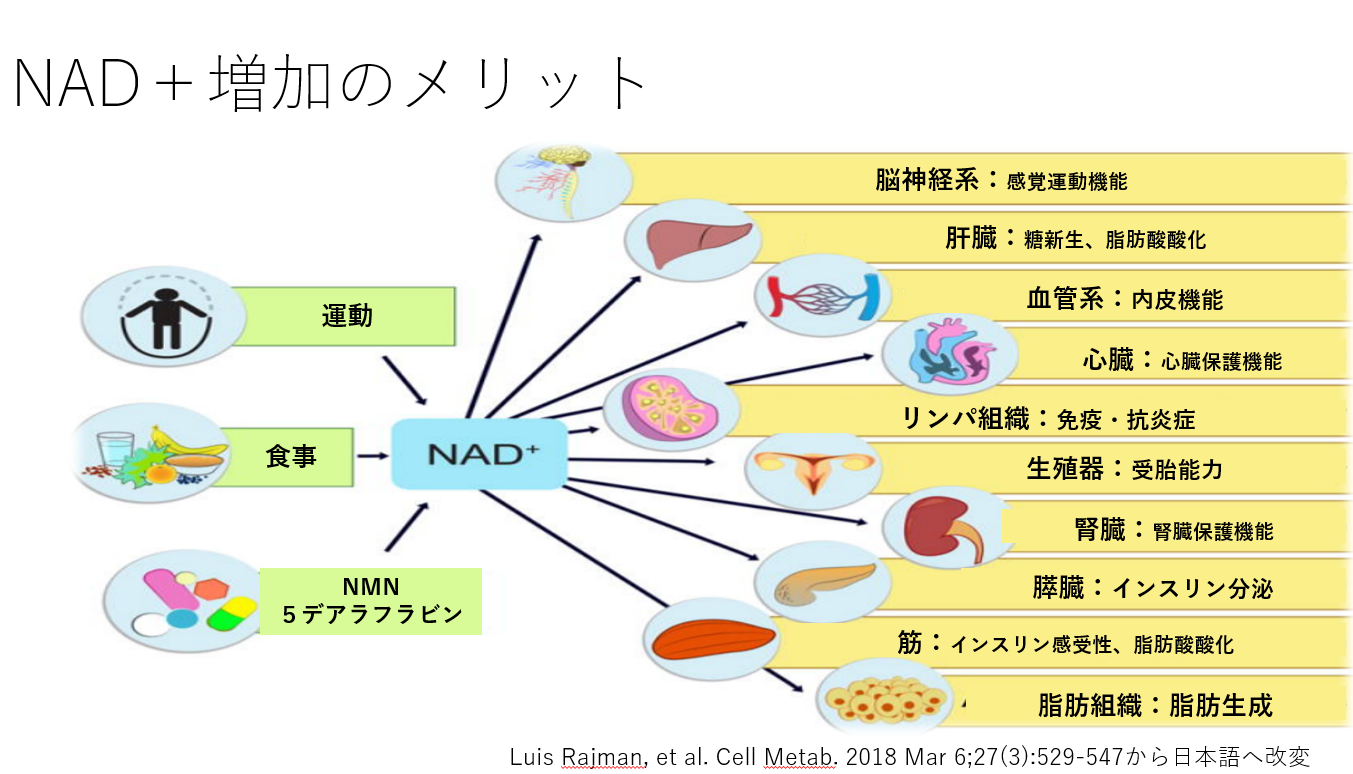

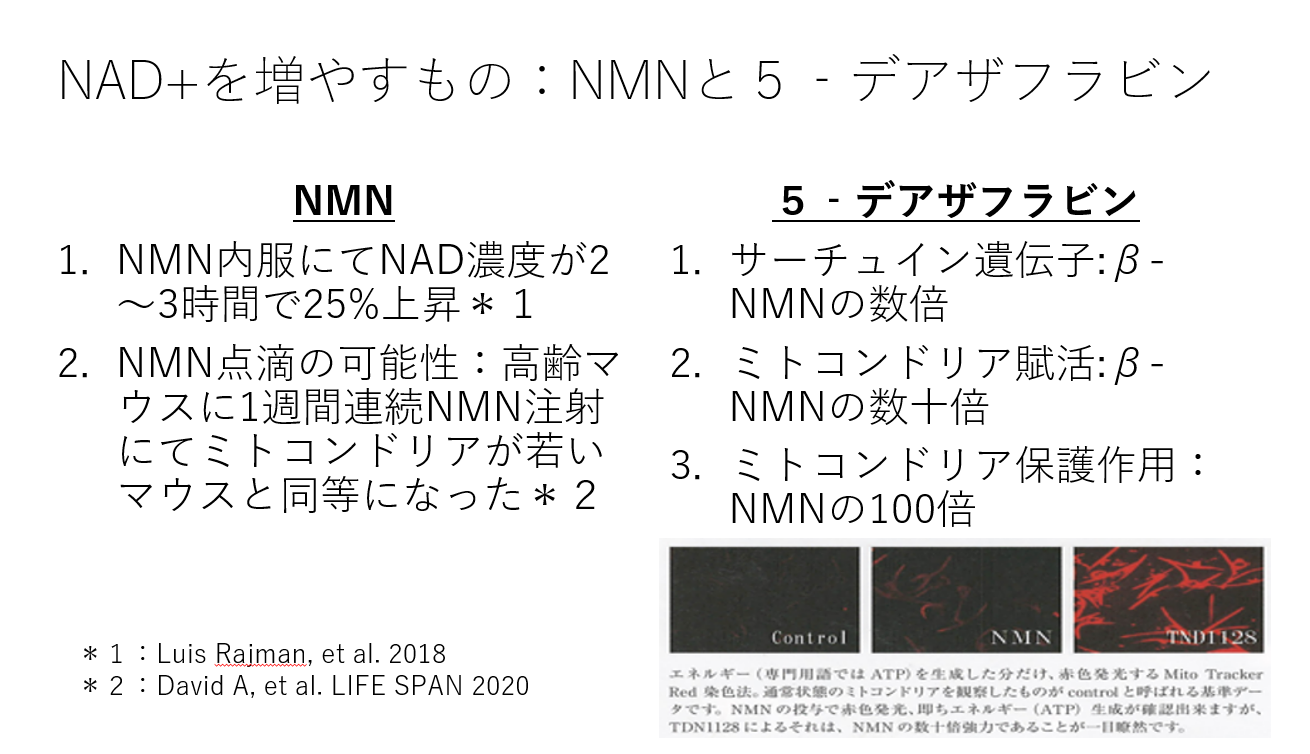

- NAD+(NMNと5デアザフラビン):ミトコンドリアのTCA回路で作ったエネルギー物質水素イオンとマイナス電子を電子伝達系に運ぶ、長寿遺伝子(サーチュイン遺伝子)を活性させる、体内で500以上の酵素を活性化させ体内のエネルギー産生を高める、など、ミトコンドリアだけでなく、体内にとってなくてはならないもの、それがNAD+です。

そしてこのNADを作り出すために必要なのがNMNです。NMNは直接NAD+に変換されるため、NMNが体内に入ると、NAD+が量産化されることになります。

なおNAD+は体内で以下のような仕事を行います。

以上より、当院ではミトコンドリア改善の切り札としてNMNを点滴で利用しています。

また、内服としては”5デアザフラビン”を利用しています。 -

5デアザフラビン:天然に存在するビタミンB2類似体でCoenzymeF420とも呼ばれるもので、国内特許取得、国内生産されている安心、安全な物質です。

このデアザフラビン、近年そのすさまじいパワーで、一躍注目の物質となっています。エネルギー生産や細胞の代謝プロセスに関与する最も重要な分子、ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド(NAD)の前駆体として機能し、現時点で世界最強のミトコンドリア/サーチュイン遺伝子(長寿遺伝子)活性物質となっています。

・効果

1)低用量でサーチュイン遺伝子(SIRT1)を強力に賦活する

サーチュイン遺伝子とは、別名長寿遺伝子と呼ばれ、がんや老化関連疾患の予防に関与する重要な酵素です。その他、糖や脂肪代謝の改善、神経細胞を守り記憶や行動を制御するなど、老化や寿命のコントロールに深く関与しています。このサーチュイン遺伝子の活性化に必要な補酵素がデアザフラビンで、サーチュイン遺伝子活性率は長寿サプリメントとして有名なβ-NMNの十倍となっており、2023年の時点でサーチュイン遺伝子活性率世界一とされています。

2)強力にミトコンドリアを賦活化する

ミトコンドリアとは37兆個すべての細胞内に含まれるエネルギー生産部位で、1個の細胞に平均2000個も含まれる、身体のエネルギー産生になくてはならないものです。デアザフラビンは、このミトコンドリアにおけるエネルギー物質ATPの産生を、これまで最も高い効果を示すといわれていたβ-NMNのなんと数十倍も高めることが報告されています。これも2023年の時点で世界一とされています。

その他の効果として、3)虚血状態でも強力なATP生成(血流の途絶えた場所の回復を図る。虚血性疾患、臓器移植領域に応用)、 4)神経細胞の軸索延長、シナプス生成(脳細胞や神経変性など脳神経疾患回復の可能性)、 5)強力な細胞保護作用(ミトコンドリア病、腎機能低下に応用)、 6)老年症候群に応用、 7)、自律神経疾患に応用(細胞の安定性向上)、などが報告され、さらに種々の疾患に対する高い効果が期待されています。

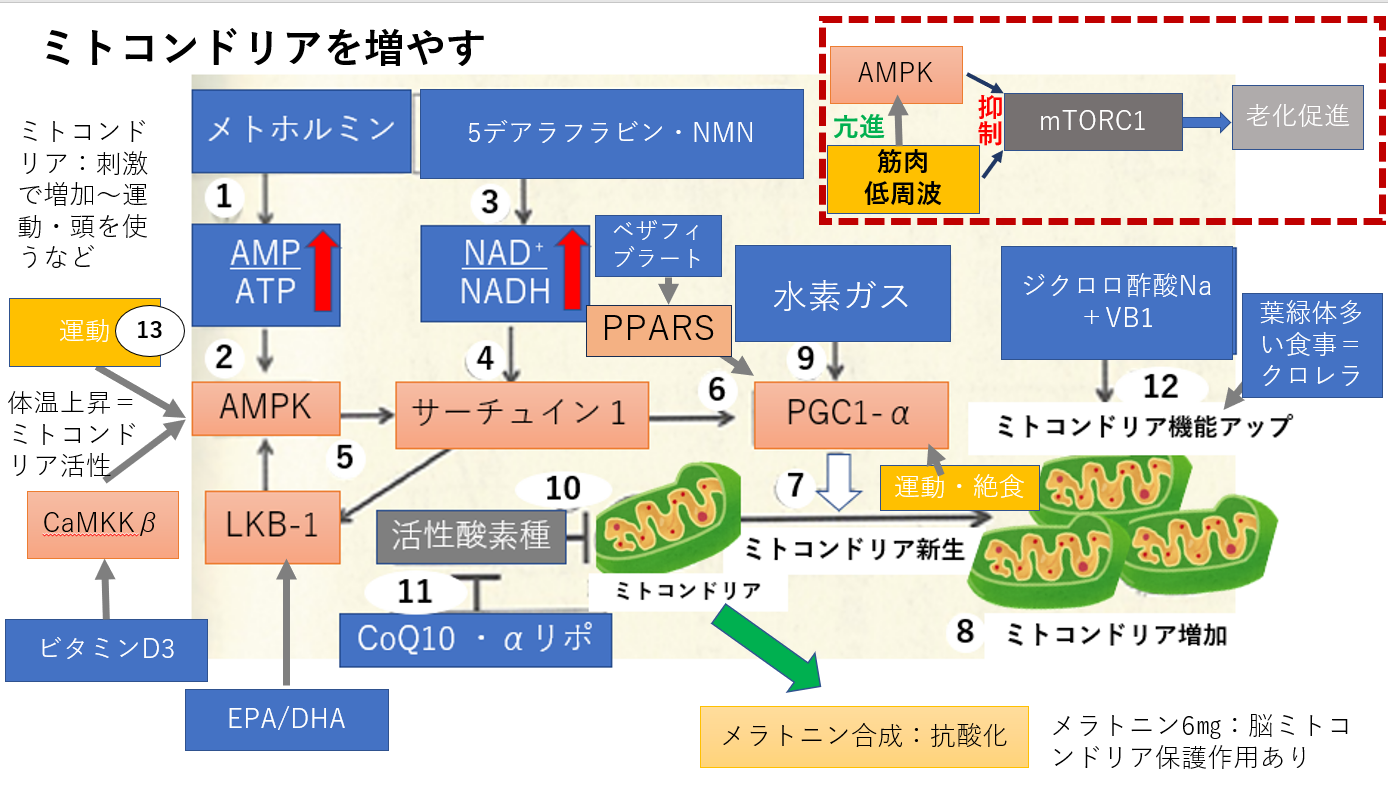

- AMP活性化プロテインキナーゼを増やすことでミトコンドリアを増やす:ビタミンD ・フィッシュオイル(EPA/DHA) ・メトホルミン ・低周波治療

- PGC1-αを刺激してミトコンドリアを新生する:水素

- 脳ミトコンドリアを保護する:メラトニン

メラトニンの基本的機能

・ミトコンドリア損傷を防ぎ死亡率を低下

・睡眠サイクルの改善

・軽度認知障害(MCI)の改善

・更年期障害の改善

・強い抗酸化作用:メラトニンは1分子で10個のフリーラジカルを消去できる

・免疫調整作用:リンパ球を作る胸腺や脾臓にメラトニン受容体が存在することが報告(1992)。Tリンパ球や単球の表面にも存在し、免疫反応増強サイトカインの放出を助ける。

・その他:抗炎症作用・・神経細胞保護・抗がん作用などの効果なども報告 - その他の栄養素:5デアザフラビン・CoQ10・αリポ酸(血糖値高い・抗酸化力低下ある場合)、EPA/DHA(炎症所見強い場合)なども併用する。

- ストレス:ステロイドホルモンを多数分泌させることでミトコンドリア機能を停止

- 交感神経亢進:ATP過剰消費することでミトコンドリアを疲労

- 糖質過剰摂取:インスリン大量作成に伴うATP過剰使用によりミトコンドリアを疲労

- アルコール過剰摂取:肝臓での分解のためにATP過剰使用によるミトコンドリア疲労

- ウイルス感染:細胞内でミトコンドリア機能を下げることで免疫細胞の動きを停止させようとする(免疫とミトコンドリアは一心同体)

- 年齢:年齢によりミトコンドリアは機能、数、共に低下していく。よってとくに中年以降はミトコンドリアのケアは必須となる。

- 14日間連続24時間血糖検査(こもれびの診療所)

- オリゴスキャンに伴う有害重金属検査・必須ミネラル検査(こもれびの診療所)

- 血液検査(日本国内)

- 唾液中副腎ホルモン日内変動検査(米国)

- 尿による有機酸検査(米国)

- 点滴~疲労回復点滴

- 栄養分析後、各患者様ごと唯一無二の栄養療法を提案、実践~栄養補給・消化機能改善・食酸化力アップ・ハーブ類・ホルモン補充(DHEAなど)、その他(黒ガリンガル NAC グルタチオン CBDオイル)

- 脳自律神経回復治療(副腎は脳の視床下部ー下垂体とかかわるため脳の治療は必須)~YNSA・Vielightなど

- 活性酸素除去作用

- 抗炎症作用

- 血流促進作用

- 創傷治癒を促す作用

- 循環機能の改善作用

- 免疫力を高める作用

- エネルギー代謝の活性化作用(ミトコンドリアATP産生補助作用)

- 副交感神経を優位にする作用

- 抗アレルギー作用

- 疲労回復作用 (筋肉中の乳酸抗炎症作用生成を減少させる)

- 抗がん作用

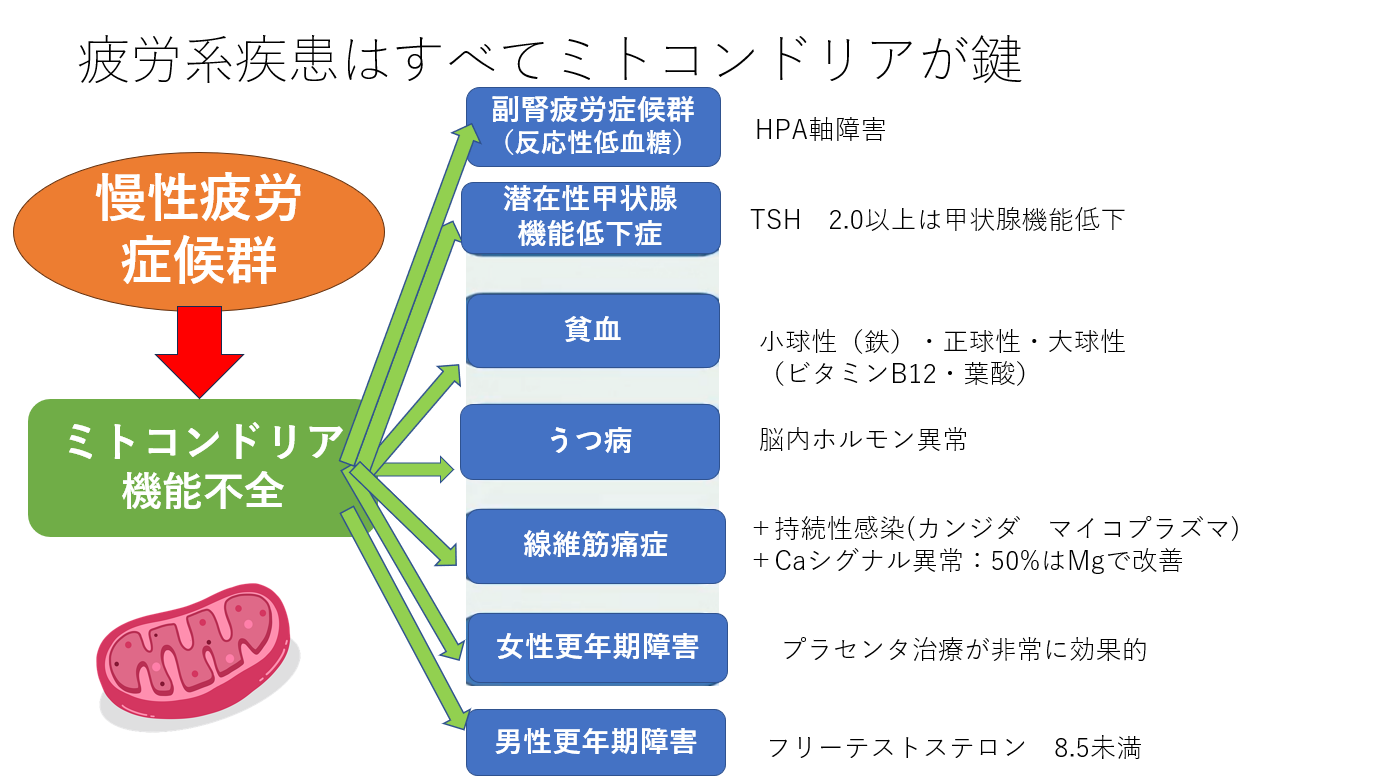

疲労系疾患(慢性疲労症候群・副腎疲労症候群・ミトコンドリア機能不全)

原因を総合的に評価し、正常化を目指す~ミトコンドリア機能の回復を軸としたカスタマイズ治療を実施し、効果的なアプローチを提供する

「朝起きられない」、「1日中元気がない」、「疲れているのに眠れない」、「集中力が足りない」、「頭にずっとモヤがかかっているような感じがする」などの症状で困っていませんか?

これらは総称して「疲労系疾患」と言われるものです。

典型的な症状としては以下のようなものがあげられます。

これらの症状を総合した一般病名は「慢性疲労症候群」と言われます。

●慢性疲労症候群(chronic fatigue syndrome: CFS)

慢性疲労症候群(CFS)は以下の4つの症状を6ヵ月以上持続/再発を繰り返す場合に診断されます

(ただしコロナウイルス感染後やコロナワクチン後遺症としての疲労は6か月未満でも医師が早めに判断してよいと考えます)

●慢性疲労症候群(CFS)の治療:

科学的なデータ(米国、ルクセンブルグなどの特赦最先端検査)に基づいた診断で、ミトコンドリア機能から副腎、脳内ホルモン、自律神経まで分析し、その人に会った最高のプログラムを提示

慢性疲労症候群(CFS)発症の原因は一つではなく、いくつかの要因が複合的に混在していると考えられています。

以下、その原因と考えられるものを取り上げながら、その対策を考えていきます。

CFSの原因1:ミトコンドリア機能の異常

ミトコンドリアは人間を構成する37兆個すべての細胞に含まれるエネルギー産生器官であり、ミトコンドリアの回復なしに疲労の改善はないため、慢性疲労症候群に遭遇した場合まずはミトコンドリアに問題がないかを考えます。

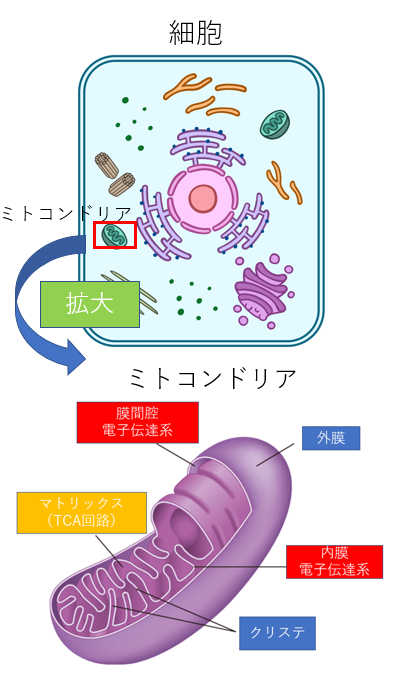

ミトコンドリアとは?

ミトコンドリアとは、細胞内に存在する小さな器官で、エネルギーを産生する重要な役割を担っています。

37兆個の細胞内に100個から3000個、平均で2000個のミトコンドリアがあり、体全体では1200000000000000(12京)、総量は体重の1割(60kgなら6kg)になると考えられています。

なお、ミトコンドリア内にはクエン酸回路と電子伝達系という2つのシステムがあり、これらを運用することで、ATP(アデノシン三リン酸)という生命エネルギーを24時間、365日、死ぬまで産生し続けることで、生命を維持していきます。

ミトコンドリアエネルギーATPの力

ミトコンドリアが生産するATPは、人間の全ての機能を支えるエネルギーで、主に以下のような仕事を行います。

つまり、ミトコンドリアシステムが健全であれば元気に満ち溢れている、逆にミトコンドリアシステムが不健全ならば、常にエネルギーが不足している=慢性疲労状態である、ということになるのです。

よって、こもれびの診療所では、まずは「ミトコンドリアがきちんと動いているのか?」を確認し、ミトコンドリアの機能回復を最優先治療と考えて対応していきます。

ミトコンドリア機能検査

当院では主に、血液検査と有機酸検査を併用することでミトコンドリアの機能をチェックします。

血液検査

“ミトコンドリア機能”を表す酵素(AST・ALT・γ-GT・コリンエステラーゼ・アミラーゼ)、“クエン酸回路=クレブス回路”を回すときに必要な栄誉素(亜鉛・マグネシウム・鉄・フェチリン・B群など)、“電子伝達系呼吸鎖”に必須のタンパク質・アミノ酸量などをチェックします。

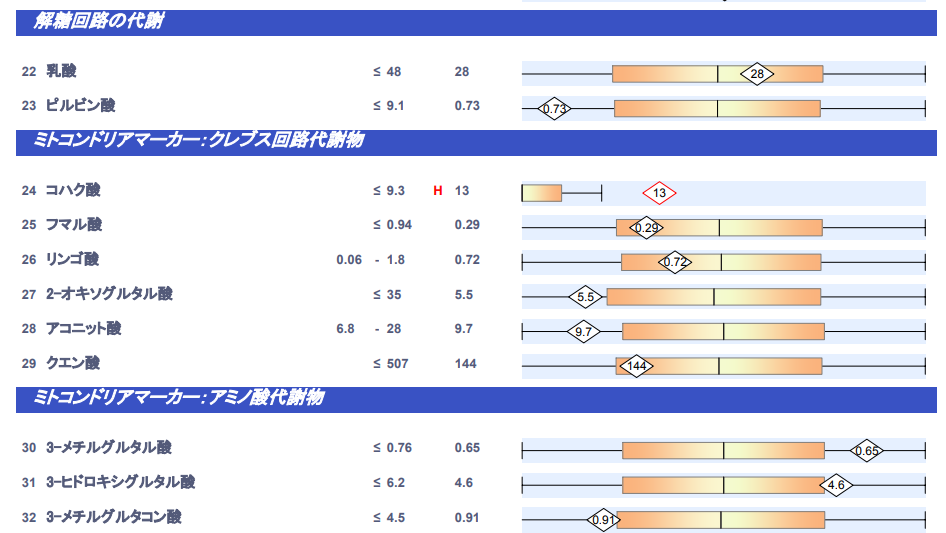

有機酸検査

直接ミトコンドリア機能を見ることができ、またミトコンドリアを動かすうえで必須となるミネラル物質、また動きを阻害する有害物質(解毒機能)を見ることができます。

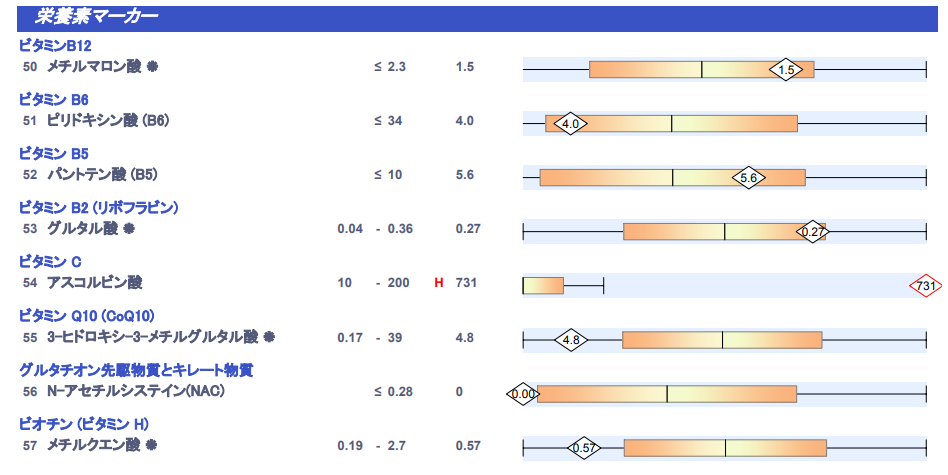

22~32:ミトコンドリアにおける解糖経路、クレブス回路(クエン酸回路)、アミノ酸代謝を見ることができる。

ミトコンドリアクエン酸回路及び電子伝達系に必須のビタミンB群、ビタミンC、CoQ10、グルタチオン前駆体であるNACなどをチェックすることができる。

ミトコンドリア機能を阻害する有害金属などをきちんと処理できているかを推定するために体内の解毒機能を見ることができる。

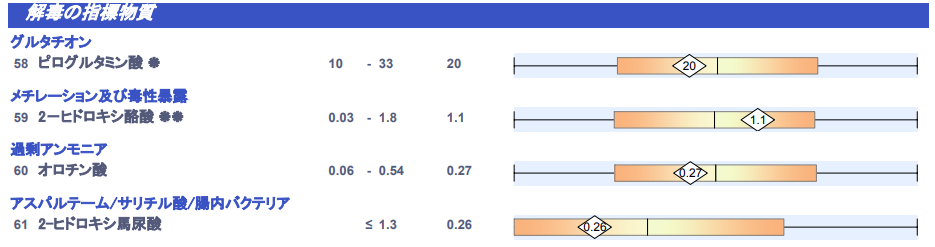

なお、この結果が非常に悪い場合はオリゴスキャンにて有害金属の体内の蓄積を直接見る場合もあります。

オリゴスキャン結果例

ミトコンドリア機能改善治療

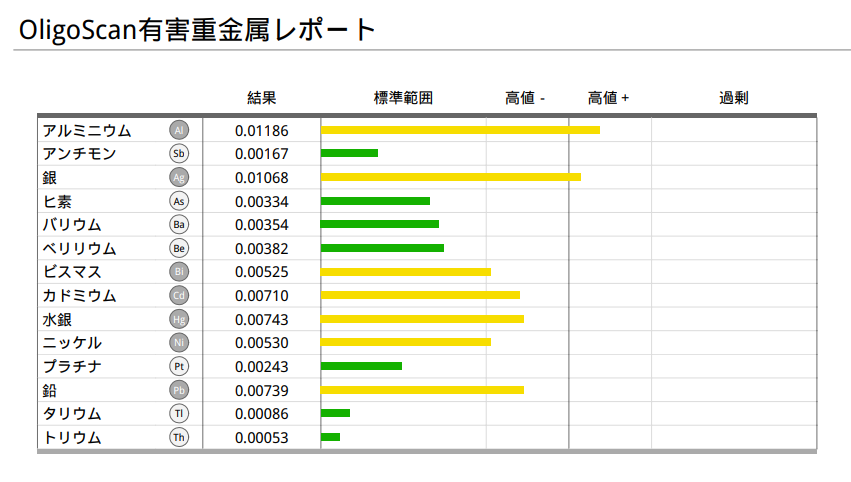

・クエン酸回路(クレブス回路)の改善

クエン酸回路を詳しく見ていくと、以下のようになります。

簡単に述べると、この回路を回すために必要なものが赤文字の炭水化物、脂肪、蛋白質、青文字のビタミン・ミネラル、邪魔をするのが、黒文字の有害金属、ということになります。

つまり、ミトコンドリアのクレブス回路を回すためには

ということになります。そして、これをチェックするのが上記検査なのです。

・電子伝達系の改善

ミトコンドリア内の第一工場「クエン酸回路」で得られたNADHは、ミトコンドリア第二工場である「電子伝達系」に運ばれ、以下の図に示すように少し複雑な経路を経て、ATPを生み出していきます。

ここで必要なのは以下のものです。

疲労回復点滴

これらを踏まえて当院では、ミトコンドリア回復を目指す「疲労回復点滴」を準備しています。

疲労回復点滴

1)TCA回路回復プログラム:糖(ブドウ糖:フルクトース)・ビタミンB群・ビタミンC・マグネシウム・グルタチオン

2)TCA回路及び電子伝達系回復プログラム:TCA回路回復点滴強化(B群、C、グルタチオン増量)+NMN

なお、点滴中のプラスオプションとして、上述した酸素吸入、水素吸入、プラズマパルサー・ヴィーライトを随時プラスします。

*スペシャルオプション:すべての点滴に最先端再生医療として幹細胞上清(エクソソーム+)をプラスすることができます。当院にとっては最高の、そして最後の切り札です。通常1mlあたり33,000ですが、疲労回復点滴にプラスする場合は22,000と格安で提供できるようにしています。

ミトコンドリアによるメンタル疾患改善

疲労系疾患の場合、メンタル的にうつ症状を見せる場合が少なくありません。しかし、ミトコンドリア治療は、脳内ホルモン改善作用を持つため、メンタル治療も並行して行うようになります。

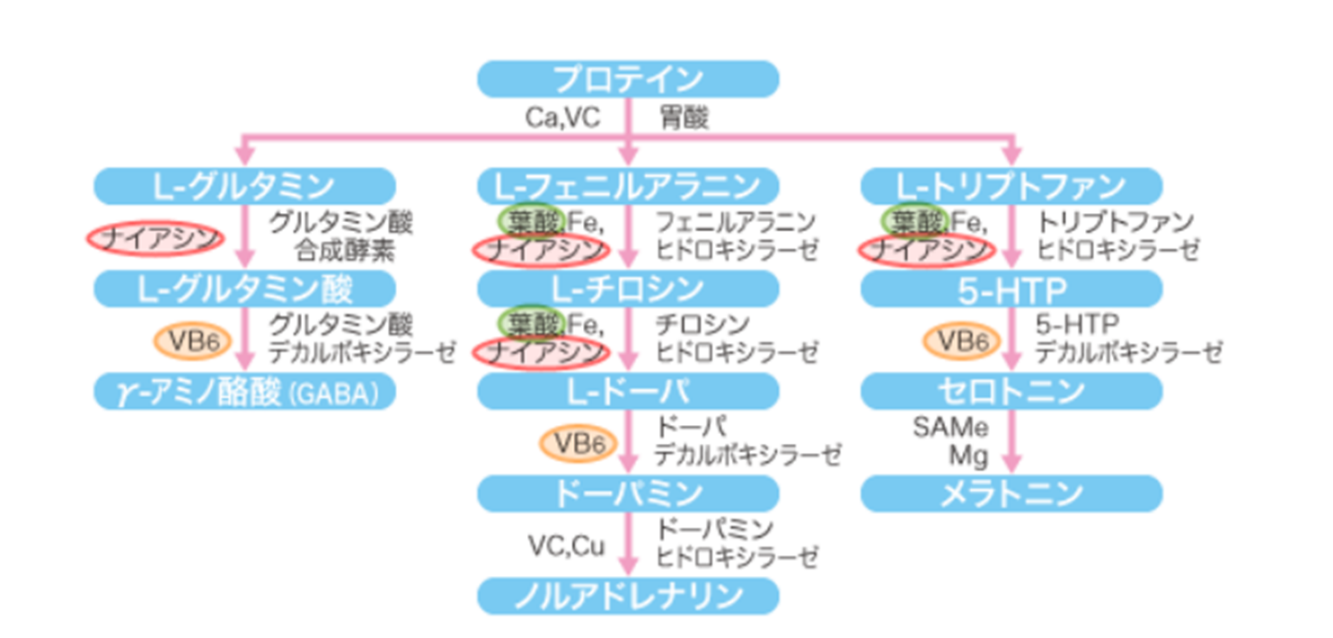

図はプロテイン(蛋白質)から脳内ホルモン(GABA・ドーパミン・ノルアドレナリン・セロトニンアド)が形成される模式図となりますが、この代謝において、B3であるナイアシン、B6,葉酸、鉄、ビタミンCなどが必須となります。つまりミトコンドリア改善で使用する良質のたんぱく質及びこれらのビタミン・ミネラル投与は脳治療(うつ治療)の一環にもなるのです。よってミトコンドリアという視点から行う疲労回復治療は、同時に脳治療ともいえます。

ミトコンドリアの数を増やす

下図は、ミトコンドリア増加作用をもつ栄養素などを論文ベースでまとめたものです。

ミトコンドリア機能を下げるもの

以下はミトコンドリア機能を下げるものなのでご注意ください。

これらはミトコンドリアの状況を悪化させる要素となりますので、これらにも注意するようにしてください。

CFSの原因2:副腎疲労症候群(HPA軸障害)および反応性低血糖

慢性疲労症候群の場合、副腎機能も非常に重要です。

副腎とは腎臓の上に位置する約2~3cmの小さな三角形の臓器で、左右1対ずつあります。1つは約4~5g程度の小さな臓器ですが、人が生きるために必要なホルモンを分泌するとても大切な臓器です。

とても小さい臓器にもかかわらず、私たちの元気に直結していますので、疲労の問題を抱える場合、この点も注意してみる必要があります。

なお、日本では正式な病気と認知されているものではなく、通常行われている医療の中では治療の対象とはされておりません。アメリカにおいては、30年以上前から、このような病態があることが示され、種々の検査や治療法が導入されています。したがって、日本国内においては、この副腎疲労症候群について認知している医師が所属する医療機関のみで、検査や治療が行われていることをご理解いただくことが必要です。原則、検査や治療は自費となります。

詳しくはユーチューブ「こもれびの診療所」の「副腎疲労シリーズ1~12」でお話していますのでぜひそちらもご参照下さい。

副腎疲労(アドレナルファティーグ)症候群(HPA軸障害)

副腎とは

副腎は、左右の腎臓の上にあるピラミッド型をした臓器です。

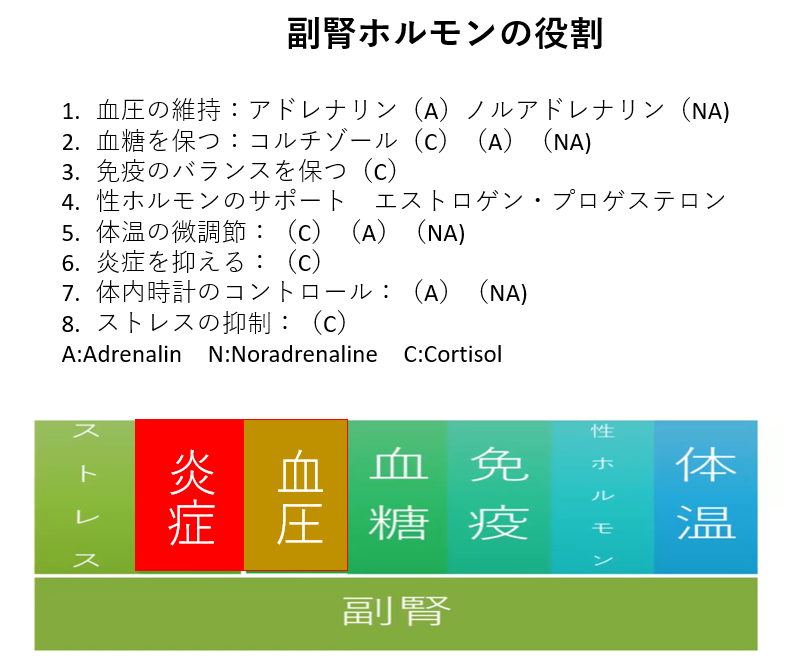

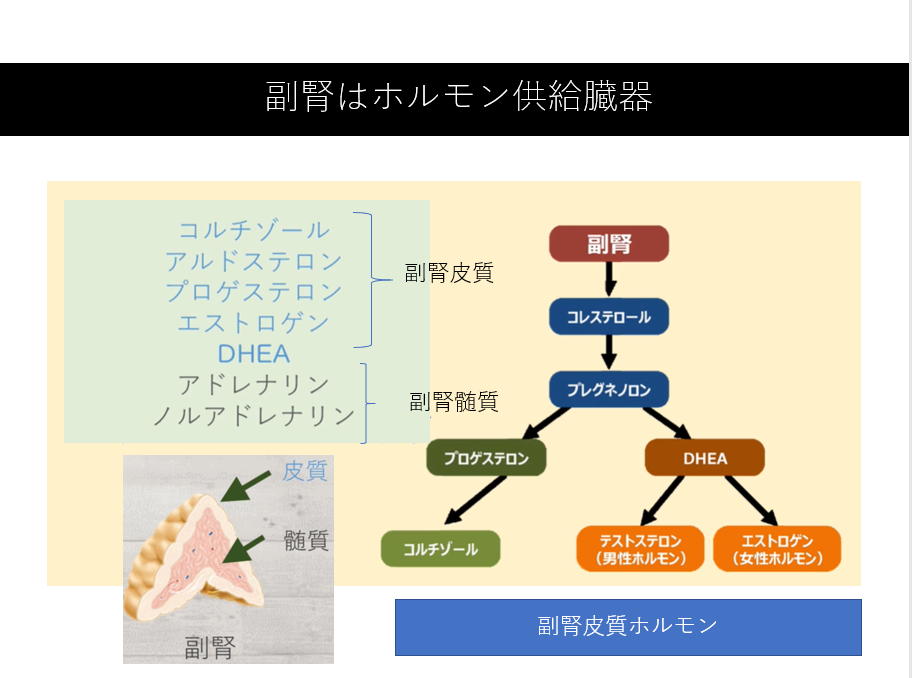

重さは5gととても小さいですが、コルチゾール、アルドステロン、性ホルモン、アドレナリン、ノルアドレナリンなど生きるのに必須のホルモンを分泌することにより、心臓や血管の循環器系の調節、エネルギー産生(炭水化物代謝、血糖コントロール、タンパク質・脂質から糖新生)、免疫バランス維持、抗炎症、ストレスコントロールなど、身体にとって重要な働きをコントロールしています。

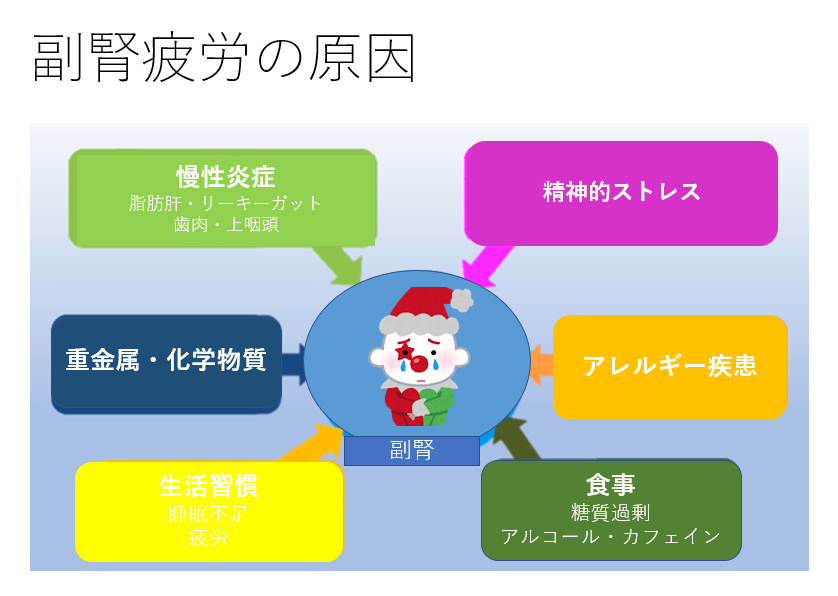

副腎疲労の原因

副腎疲労とは、反応性低血糖、人間関係などのストレス、慢性炎症、重金属・化学物質の蓄積、寝不足・運動不足といったライフスタイルの乱れなどが原因となり副腎の機能が低下した状態です。

これによりホルモンバランスが乱れた結果、慢性的な疲労、精神不安、食欲不振、下痢、アレルギーなどの様々な症状が引き起こされます。

なお副腎疲労は、正式な病気と認知されているものではないため、通常行われている医療の中では治療対象とはなっていません。よって保険診療の対象外となっています。しかしアメリカにおいては、30年以上前からこのような病態があることが示され、種々の検査や治療法が導入されています。よって当院においても、副腎疲労の検査の一部はアメリカの方に直接送って判定しています。

副腎疲労の診断

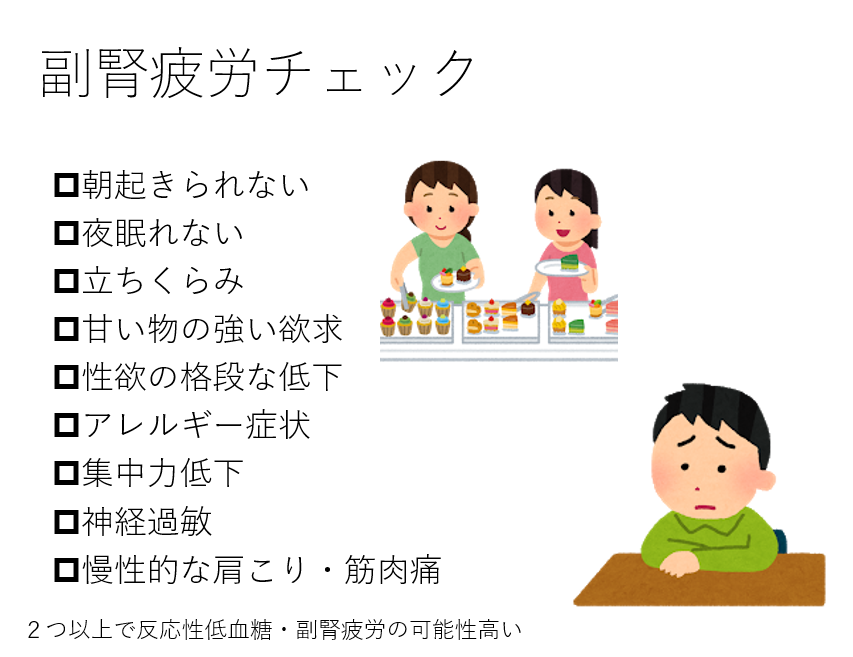

これらの症状の2つ以上あれば、副腎疲労を考慮します。

副腎疲労の検査としては

などがあり、これらを適宜組み合わせながら診断していきます。

なお、反応性低血糖がある場合は、そちらを最優先で改善させていきます。なぜなら、反応性低血糖がある限り、副腎疲労の回復はなく、はた反応性低血糖そのものも、疲労や精神の不安定さを導くからです。

●反応性低血糖

反応性低血糖は、慢性疲労症候群や副腎疲労で問題になる疲れやすい・集中力がない・イライラが続く・気分が塞ぐ・感情を抑えられない等の直接原因になります。

これは、氾濫する過剰な糖質や刺激物、ビタミンやミネラルが失われた保存料漬けの食品、常に競争や不眠を強いられる社会的ストレス等により血糖コントロールが不安定になり、様々な身体的・精神的症状が引き起こされた状態です。

特に問題になるのが、糖質過剰後に起こる低血糖症状です。これに伴い、冷静な思考・判断が難しくなります。またその際に防護策として分泌される血糖上昇ホルモンは、ダイレクトに感情面へ影響を及ぼします。

初期症状としては、疲労感・不眠・集中力の低下・頭痛・神経過敏・不安・恐怖感・めまい・拒食や過食等ですが、悪化すると感情がコントロール出来なくなるばかりか、発作的に泣く・暴れる・精神錯乱・幻聴・幻覚・自傷行為・自殺観念など、顕著な精神症状を呈します。

また、この現象は、副腎疲労の原因にもなり、それによりますます症状が複雑かつ難治性になっていきます。

このような症状が出た時、通常は “心の病”と判断され、精神科や神経科にて、向精神薬などが処方されます。しかし、抗精神病薬を内服しても解決しない人は非常に多く、実はその背後に、反応性低血糖が隠されていることが少なくないと考えます。

なお反応性低血糖症は薬で治すのではなく、食事の改善(生活指導)をベースに必要に応じてサプリメントを必要に応じて使うことにより回復を目指します。

副腎疲労ステージ分類

副腎ホルモンは以下のように様々なものがあります。

この中で、副腎皮質と呼ばれる部分から分泌される“コルチゾール”と“DHEA”の2種類のホルモン測定し、以下の症状と組み合わせてステージ分類を行います。

ステージ1(通常適応):ストレスによって、コルチゾールとDHEAの両方が増加する。通常無症状

ステージ2(早期代償不全):コルチゾールは上昇するが、DHEAは減少する。ストレス感、不安発作、気分変動などの症状が出現

ステージ3(晩期代償不全):コルチゾールとDHEAの両方が低下する。この状態になると疲労感梅雨くなり、うつと診断されることが多い

どのステージにおいても、基本的に必ず行われるのが低血糖対策を含めた食事指導と、運動、睡眠などの生活習慣対策です。それに加えて必要に応じてストレス対策や有害金属排泄を促すデトックスなどが取り入れていきます。

ただし、ステージ3、晩期代償不全まで進むと、疲弊が強く、日常生活も妨げられてしまいます。その場合、積極的な回復治療を必要とします。

当院では

を状況に応じて行います。

元気が出ない、集中力がない、ぐっすり眠れない、不安感が強い、疲労感が取れない、などで苦しんでいる方は、ぜひ一度、反応性低血糖及び副腎の改善を試みてください。

一人でも多くの方の笑顔が戻るように私たちも全力を尽くします。

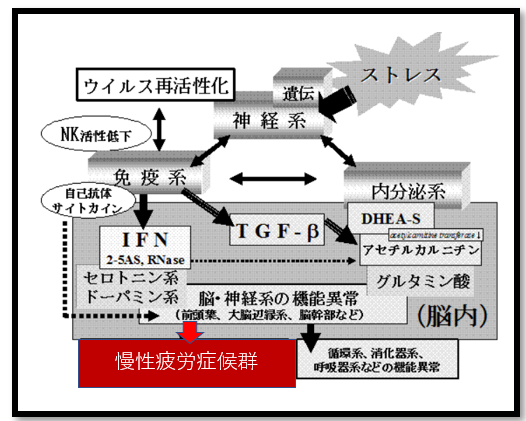

CFSの原因3:免疫系の異常

慢性疲労症候群(CFS)はこれまで感染後発症するリスクが高いことが知られていました。また近年では、ワクチン後の遺症後としても大きな問題となっています。これらの原因として、免疫の異常が関与していると報告されています。

①重症感染、ワクチンにより免疫低下(ストレスでも同様の現象がみられる)

②ウイルス再活性や免疫系の活性により脳内炎症物質増加

③脳機能低下に伴う慢性疲労

よって治療としては、脳の抗炎症、脳機能正常化であるため、Bスポット療法・Vielight・YNSAなどが行われています。

よって治療としては、脳の抗炎症、脳機能正常化であるため、Bスポット療法・Vielight・YNSAなどが行われています。

なお、慢性疲労症候群の場合、膠原病の診断で使われる抗核抗体が陽性になる場合は多く、これも免疫の異常を示唆する証拠となっています。(陽性者1/2~1/3、また慢性疲労症候群患者はアレルギー歴持つ人が多い)

*CFS患者の微熱

・CFSの場合37~38度の高体温(発熱は体力を奪う)を訴える方が非常に多く見られます。これは脳の炎症により温度中枢が狂っているからです。この場合、一般的に使われるNSAIDsなどの解熱剤は効果が乏しく、Bスポット療法などで改善が報告されています。ちなみ、セディール、補中益気湯、ヨガなどで効果があったとの報告があります。

CFSの原因4:自律神経系(中枢神経含む)の異常

副交感神経機能低下(相対的に交感神経亢進)、脳血流低下などの問題が指摘されています。当院では、YNSA、脳自律神経治療、ヴィーライト、経頭蓋的磁気刺激などをメインとして治療を行います。

なお、脳血流のアップ対策として、低温サウナ療法がCFS改善に効果があったと多数報告されています。これに対して当院では「ラジオウォームセラピー」というラジオ波を使って全身を温めるという治療方法と、副交感神経を高めて全身の血流を改善させる「交流磁気治療」を組み合わせて改善に取り組んでいます。

CFSの原因5:酸化ストレス

これに対しては水素療法を中心に行っています。

ちなみに水素の健康効果としては、以下のようなものが報告されています。

CFSの原因6:腸内細菌叢の異常

慢性疲労症候群(CFS)においては腸内細菌叢の多様化の減少が報告されています。とくにリーキーガット(腸管壁浸漏)症候群には注意します。

なお、当院は特に腸治療は精通しており、状況に応じて腸管リフォーム療法、ラジオ波温熱マッサージ、善玉菌移植など特殊な腸治療が可能です。

●慢性疲労症候群の基本的生活指針:

「科学的根拠に基づく多角的なアプローチ」で確実な回復へと導く生活指導

日常生活において以下のことを注意して下さい。

1)環境を整える

(1)外部からの刺激を最小限にする:脳の疲労を防ぐため、 外部からの刺激を少なくしましょう。テレビ(特にニュース)、ゲーム、スマホ、インターネットは控えます。特に横になっているときや夜は控えましょう。

(2)周囲の理解と協力を得る: 特に家庭が、口論や争い、気がね、緊張。 無理解の場でなく、休息、理解、そしてなぐさめの場になることが大切です。

2) リズムを整える

(1)夜のリズムを整える: 昼間は少しずつ動く。夜は休息する、そして眠る。夜のほうが楽でも、夜中に脳を使うことは慎むように。午後8時の体温が午後4時の体温よりも上がらない生活をして下さい。

(2) 夕食は午後7時までにすませる:そうすると夜、内臓も休むことができます。

3) 考え方と行動を整える

(1)今の閾値(いきち:これをやったら数日寝込んでしまうという限界)を知り、閾値の範囲内で生活する。

(2) 生活や価値観を社会モード(きりの良いところまでやる、疲れているけど悪いからがんばる、疲労を感じていても目標の達成や周囲の期待に応える、迷惑をかけないことに高い優先順位を置く)から体感モード(疲れはじめた、集中力がとぎれはじめた、などの体の声に従って休息する生活に高い優先順位を置く)に切り替える。

(3) 日常生活のペース(話し方、考え方、歩き方、食べ方、不安や怒り、落ち込みなども)をゆっくり、ゆったりにする。

(4)「疲れたら休もう」ではなく、「疲れる前に休む」ようにする。常に疲労感があるときには、疲労感が今よりひどくなる前に休む」よう心がける。

(5) 体調の悪い日はじたばたしない。 良い日の活動量も体力の70%くらいにおさえる。

(6)複数のことを一度にやろうとしない。ひとつひとつ解決していく。

(7)脳のアイドリング(休んでいるときも考えごとをしている) を最小限にする。

(8)脳は安静にして、体は毎日、少しずつ動かす。

(9) ゆっくり起き上がる, ゆっくり立ち上がる。

(10) メモ帳を持ち歩く。覚えておこうとしない。覚えるべきことは書きとめる。

(11)自分なりの感覚過敏対策をする。

(12) エネルギー (元気) の貯金をするという考え方を持ちましょう。

4)あなたの中の主治医を育てる

あなたをよく観察する、賢く休息を取る、体力を配分する、励まし支えることのできる、あなたの主治医を、自分自身の中に育てていくようにします。 病院にいるあなたの担当医は、その主治医に対して、より専門的なアドバイスをする指導医です。 指導医のアドバイスを、今のあなたの体力と生活の中で、どう工夫すればよいのか一番知っているのは、あなたの中の主治医です。無理のない方法を工夫し、実行してきましょう。

●最後に

慢性疲労症候群からの回復は簡単ではありません。

しかし、必ず回復に向かうものでもあります。

焦らず、ゆっくり自分をいたわりながら前に進んでください。ちょっと頑張りすぎて症状が悪化した場合は、一時的に活動の強度や頻度を下げ、十分な休息をとり、十分な水分と栄養を摂り、リラクゼーション技法や深呼吸、瞑想などを取り入れてストレスを軽減させることに時間を使ってください。

CFSの人は頑張り屋で、人に気を使い生きてきた人が本当に多いです。

そして、無理を繰り返してきた結果が今の疲労になっています。

だから、今は、いい人になろうとせず、自分の事のみ考えてください。

人に迷惑をかけていいので、とにかく生きることを選択してください。

必ず、この苦労の先に光はあります。

焦らず、ゆっくりゆっくり前に進んでほしいと願っています。

そして苦しいときは、一人で頑張らず、私たちにその苦労を一緒にしょわせてください。

あなたの笑顔を祈っています。